Hoy toca volver a hablar del pasado. Esto ocurrió mucho después, cuando los colores de mi piel ya nada tenían que ver con lo que pasaba en casa.

Había una vez un niño que todos veían como feliz. Pero había un pensamiento que no lo dejaba en paz, un problema que, en su inocencia, parecía imposible de resolver. Le daba vueltas y más vueltas. Al final, creyó haber encontrado la solución, una solución perfecta. Sin embargo, debía esperar. No podía hacerlo antes de que terminaran las clases, y definitivamente debía ser antes de las vacaciones, porque su madre siempre los llevaba lejos, demasiado lejos.

Los días pasaron lentos, como si el tiempo se arrastrara, hasta que llegó el gran día. Recibió sus notas y las comparó con las de sus compañeros, como siempre hacía. Era el más listo de la clase, siempre lo había sido. Todos se lo decían. Llegó a casa de la mano de su madre, una mano cálida y curtida por años de trabajo. Le encantaba su contacto, su sonrisa, sus abrazos. Aunque ya era mayor y no podía dormir en su cama, nunca se había sentido tan protegido como cuando dormía a su lado las noches en las que su padre no volvía a casa. Ojalá pudiera volver a dormir con ella. Esa noche, mientras celebraban sus buenas notas, él sabía que pronto llevaría a cabo su plan.

Cuando llegó el momento, el niño se puso su camiseta favorita y los pantalones que había comprado con su madre. Bajó las escaleras en silencio, maldiciendo el crujido del suelo de madera bajo sus pies. ¿Por qué siempre hacían tanto ruido? Y luego estaba la puerta, pesada y rechinante, como si se empeñara en delatarlo. Pero él no se detuvo; se sentía como un espía en plena misión, esforzándose por ser lo más sigiloso posible.

Caminó solo en la quietud de la noche, acompañado por el eco de sus pasos. Aunque era verano, el aire era frío, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás debería haberse puesto algo más, pensó. Quizás no era tan listo como todos decían. Finalmente, llegó a su destino. La vista era hermosa, uno de los pocos lugares en el pueblo que lo hacían sentir en paz. La iglesia al fondo, los árboles de un verde imposible a ambos lados del río, el viejo puente con sus cruces que guiaban hacia la iglesia. Sabía que era el lugar perfecto.

Subió a la barandilla de piedra del puente y dejó que el viento le despeinara el cabello. Imaginó que podía controlarlo, moverlo a su antojo, como en los cuentos que le gustaban. Miró hacia abajo y vio las piedras enormes en el lecho del río, expuestas porque no había llovido en tiempo. Sabía que el agua no estaba lo suficientemente alta como para amortiguar su caída, pero no importaba. No importaba nada más.

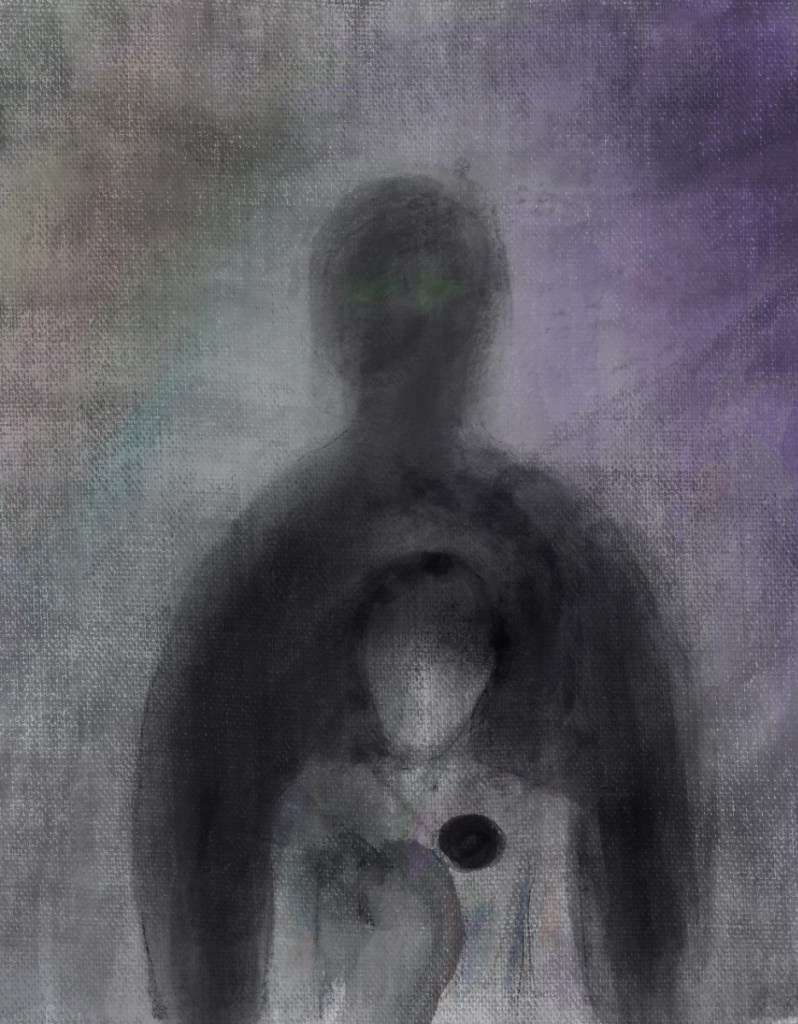

Con un último suspiro, se asomó de nuevo. Sentía miedo, un miedo frío que lo invadía por completo. Pero sabía que pronto terminaría. Cerró los ojos e intentó imaginar que volaba, que el viento lo sostenía. Nunca se había sentido tan valiente y tan cobarde, y en ese instante, mientras caía, supo que ya no había vuelta atrás. Por un segundo, quiso detenerse, quiso volver a los brazos de su madre, quiso sentirse seguro otra vez. Pero era demasiado tarde.

El niño nunca dijo nada. No se despidió de nadie, porque temía que lo detuvieran, que le impidieran llevar a cabo su plan. Tenía miedo de que descubrieran el secreto que guardaba. Pero nunca contó su secreto, nunca explicó por qué lo hizo.

Y así, en el silencio de la noche, el niño desapareció, dejando tras de sí solo el eco de una risa que una vez fue, y el vacío de un corazón que nunca supo cómo sanar.

Y todavía nadie sabe por qué lo hizo.

13 años.